O Museu do Design e da Moda de Lisboa (Mude) permaneceu fechado durante muitos anos e foi só na visita à cidade que fizemos agora em fevereiro que pudemos enfim conhecê-lo. Tenho particular interesse por museus de design: eles são como museus históricos na medida em que mobilizam objetos utilizados no cotidiano para produzir suas narrativas, mas com a diferença de incluir suas peças de acervo, em maior ou menor grau, nas narrativas e discursos associados ao mundinho do design, a seus personagens, mitos, episódios e cânones.

Avaliar a maneira como esses diferentes museus mobilizam esses discursos e narrativas é exercício sempre muito interessante — além, é claro, de poder entrar em contato com exemplares de objetos e de projetos que costumamos ver apenas na forma de fotografia em livros e manuais de história da arte, da arquitetura e do design. O acervo do Mude é bastante abrangente e inclui muitas das peças normalmente associadas às histórias canônicas do design e da moda ocidental.

Apesar da qualidade do acervo, contudo, o museu tem sua sede num lugar de memória sensível ligada à violência colonial portuguesa. Localizado na Baixa Pombalina, em plena Rua Augusta e a poucos passos do arco que dá acesso à famosa Praça do Comércio (tradicionais cartões-postais da cidade), o Mude ocupa a antiga sede do Banco Nacional Ultramarino de Portugal — e os seus problemas já começam aí.

signos da violência colonial

O Banco Nacional Ultramarino atuava nas antigas colônias portuguesas localizadas na África e na Ásia — era, portanto, ele próprio uma das engrenagens da violência colonial. A fachada do edifício explicita o orgulho colonial lusitano por meio de ornamentos alusivos ao empreendimento colonial, como caravelas e brasões. No entanto, é no interior do edifício que o culto à violência colonial se revela mais problemático na medida em que ela não é sequer reconhecida ou comentada: logo à esquerda de quem entra no edifício encontra-se uma escadaria adornada por um enorme mural de mosaico. Nele, a dominação dos povos nativos das terras invadidas pelo Império Português é celebrada de forma explícita.

Cenas da submissão colonial em diferentes lugares multiplicam-se, irradiadas a partir da imagem de uma caravela e do mapa de Portugal: corpos apresentados de forma caricatural como muçulmanos, indígenas americanos, africanos, entre outros, posicionam-se de forma a obedecer as ordens e orientação dos agentes da colonização. A violência colonial portuguesa é apresentada como uma espécie de presente civilizatório imposto a populações supostamente desejosas de iluminação. Indígenas são alfabetizados, muçulmanos são convertidos à fé cristã e nativos transformam-se em trabalhadores do empreendimento colonial modernizador: uma ode explícita à agressão, opressão e exploração.

Não há no museu — ou não parece haver — qualquer sinalização dos problemas deste mural, nem qualquer sinal de reconhecimento por parte da instituição de que esta memória, longe de qualquer anacronismo, devesse ser tratada de alguma outra maneira.

Esta escadaria dá acesso ao espaço expositivo localizado no subsolo, onde, ao que tudo indica, costumam ocorrer exposições temporárias. No local encontra-se o antigo cofre do banco, engenhosamente transformado em espaço expositivo, de forma similar ao que ocorre na filial paulistana do Centro Cultural Banco do Brasil — diferente do CCBB, contudo, este espaço não foi transformado em cubo branco, mantendo sua antiga configuração e a incorporando à infraestrutura expositiva. Trata-se, portanto, de uma grata surpresa para o visitante, não fosse a desagradável passagem pelo mosaico laudatório da violência colonial.

Dada a importância que tem o local, será que a direção do museu sequer se importa com a perpetuação simbólica dessa violência?

marcas do design em ação

A exposição de longa duração do Mude, intitulada Para que servem as coisas?, apresenta as peças do acervo do museu de forma cronológica, conforme organização narrativa alinhada com o cânone da história do design do século 20. Trata-se, portanto, de escolha curatorial segura, sem grandes riscos ou ousadias. Apesar disso, a montagem é razoavelmente competente e o eventual didatismo da opção cronológica é compensado pela oportunidade de contato (quase) direto com aqueles vários objetos. A expografia parece também utilizar antigas peças de mobília e de composição das paredes, janelas e portas do edifício como bases para vitrines, expositores e outros elementos similares — o que ajuda a criar um cenário simpático, alinhado ao partido arquitetônico adotado no local segundo o qual muitos dos revestimentos de paredes, lajes, pilares e vigas foram retirados, apresentando nus o edifício e sua estrutura.

Mais problemático que o caráter cronológico, canônico, linear e didático da narrativa expográfica, contudo, é a maneira como as peças se apresentam: a maioria delas está limpinha, bem conservada, quase como se tivesse acabado de sair da fábrica ou da prateleira de uma loja. Naturalmente, isto ajuda a situá-las em meio à proposta cronológica canônica, numa abordagem excessivamente idealizada da história do design, alijada daqueles que viriam a se relacionar com tais objetos e tornando estas peças exemplares mais próximos de um projeto abstrato do que de um objeto concreto.

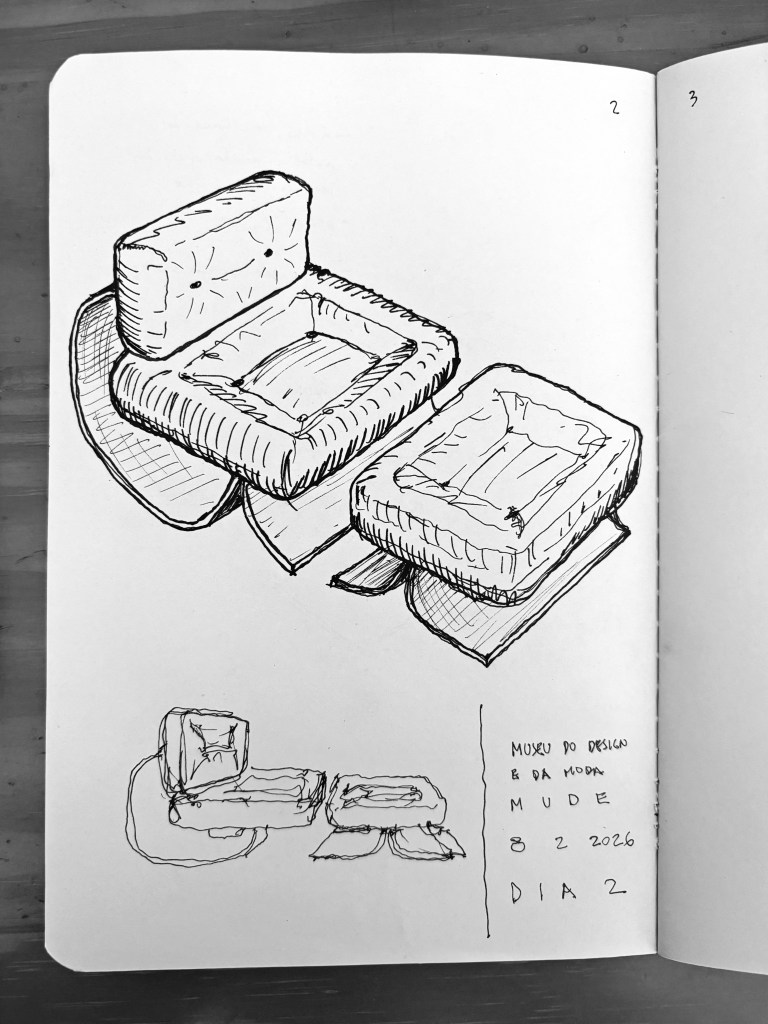

Uma peça em particular, contudo, foge dessa regra: trata-se de um exemplar da Poltrona Alta, desenhada por Anna Maria e Oscar Niemeyer. Embora não sejam apresentadas as condições pelas quais a peça foi incorporada ao acervo, tudo indica que não só ela tenha sido bastante utilizada antes de sua chegada ao museu como ela foi encaminhada para exibição sem que houvesse ações conservativas mais intensas que apagassem as marcas de seu uso — e ainda que isso não seja propriamente uma novidade no campo da conservação e da restauração (no qual o cultivo da pátina já está consolidado há várias décadas), o fato da poltrona ser exibida tão “suja”, “encardida” e “avariada” nos permite imaginar que interações esta peça de design teve com sujeitos diversos, que afetos ela mobilizou e com quais práticas e rituais ela se conectou.

Longe aqui de elogiar um cotidiano romantizado, trata-se mesmo de reconhecer o campo do design não como um conjunto de desenhos modelares e abstraídos da realidade cotidiana, mas como um conjunto de interações entre sujeitos, objetos, práticas e rituais — um design em ação e não apenas em ideação. Museus podem ser excelentes instrumentos para pensar e problematizar estas narrativas por meio de objetos que carregam as marcas de suas próprias interações. Este pequeno “ato falho” do museu em meio a um acervo tão limpinho aponta sem querer este caminho.

[…] comentei por aqui que gosto bastante de museus de design. Como comentei aqui, trata-se de uma tipologia de museu bastante parecida com museus históricos — na medida em que […]

CurtirCurtir